| |

「海の森づくり推進協会」が10月30日(火)、<ブルーカーボンの時代>における賢い海の利用方法に関する要望書を原田環境大臣に提出

|

2018.12 ウッドミック掲載

|

|

▲原田環境大臣(左から2人目)に要望書を手渡す<海の森つくり推進協会>の

門脇秀策理事(左)と原口博光理事・広報委員長(左から3番目)

|

海の森づくり推進協会(事務局=高知県土佐市宇佐町井尻194、松田恵明代表理事・鹿児島大学名誉教授、090-7145-2456)は10月30日(火)、海の森づくり推進協会の門脇秀策理事(鹿児島大学名誉教授、海洋資源環境教育研究センター特任教員・名誉教授)と、同理事の原口博光広報委員長(一般社団法人木の総合文化・ウッドレガシー推進協議会会長、日新興産社長)が自由民主党衆議院議員の原田義昭環境大臣を訪ね、「ブルーカーボンの時代における賢い海の利用方法に関する要望書」を直接手渡し、協会としての提案を行なった。

海洋国、日本に於いて、海から環境問題を考える視点は少ない。「海の森・養殖コンブの炭素固定量は1800g/㎡/年、熱帯雨林の2000g、温帯落葉樹の1200g、と比べて2倍以上の固定する力がある。人工衛星ニンバス7号による7年間の調査研究の結果、現在用いられているダウスの海の生産力理論は一大修正され、「海の生産力は陸の4~5倍」であることが解ったことから、この程、海の森づくり推進協会は、環境省として、環境整備の一環として、是非取組んで頂きたい旨提案し、原田大臣も今後共に、協力していきたいと賛意を表明したもの。

「海の森づくり・コンブ養殖」が環境問題、地球温暖化対策として緊急に対応する課題

海洋は地球表面積の70%にも及び、人類はその海洋からさまざまな恩恵を受け生活している。

魚介類をはじめ海藻類など食物の恩恵を受け、良質の栄養素の供給源として日常生活と切り離せない関係を保っている。

プラスチック製品の破棄物、海洋汚染や珊瑚礁の保護問題、有機物の多量流入によるヘドロの堆積や磯焼け現象等の現象が起きている。

「地球環境改善の切り札の一つとして、豊かな海洋環境創造のための「海の森づくり・コンブ養殖」事業の促進を提案する。

日本の約8倍の漁獲量をあげている中国では、大型海藻の養殖により、「海の森づくり」の成果を上げているが、そのコンブ養殖は日本人が現地で指導した結果である。「SDGsの4項目に「海の豊かさを守ろう」と謳っているように、「持続可能な社会」の実現を目指して人間の安全保障を世界に発信する。

海藻類を主とした生物資源を通じた環境教育の提言・解説書の刊行と普及

「再生可能資源である「海の森」は光合成の生産物であり、持続的な養殖を行えばCO2を固定して育つので、循環系を構築できる。

生物資源の教育は、新たなライフスタイル観を有する国民を育て、そうした分野で活躍する人材を生み出し、あらゆる面で有限性を見せている地球と人類を救うことに繋がると確信する。

生物資源の生産と地球環境の関係を光合成、酸化と還元の循環により成り立っていることを易しく解説する冊子を作成し、先入観のない初等教育の糧とする。

「ブルーカーボンの時代」における賢い海の利用法に関する要望書

|

| 海の森づくり推進協会 |

【設立の目的と趣旨】

「海の森づくり推進協会」は海藻と海草の多面的機能を活かし、生態系を重視したコンブ等大型海藻の養殖を勧め、「磯焼け」の弊害を防ぎ、沿岸域の環境保全と水産資源増殖を図るとともに、そこから得られる海藻・根付資源等の利活用、地域振興、ひいては日本の国際貢献に寄与することを目的としている。

当協会は2002年に創設され、地域振興問題等の人類的危機対策として、「海の森づくりモデル」の建設に挑戦している日本で唯一の全国組織である。「日本の特徴である「海」を活かし「地球を救う海の森づくり」を世界に提示することを目的としている。人類的課題である放射能、ヨード欠乏症、海洋環境保全、防波・防災、食の安全供給、食育、地域振興問題等に対する効果的な対策としての「海の森づくり」を提案する。

その関わりは多岐にわたり多様で、相乗効果等も含めて総合的に考察すると、地方創生に大きく貢献することになる。「海に恵まれている日本には、かつて自然との共生を重視し、水産王国を誇った時代もあったが、今はその跡形もない。日本の沿岸域からは藻場が消え、魚も寄り付かなくなった。世界中で今、「魚は食べられなくなる。」と騒がれている。

現在の漁業資源管理は、いまだに、「先取先占」や「一獲千金」という過去の常識に振り回されている。国連海洋法下で、各国はその排他的経済水域の漁業管理責任が負わされているが、それに応えている国はほとんどない。その中 で、経験の深い日本には、世界への賢い漁業資源管理モデルの提示が求められている。

現在の漁業者も消費者も発想の 転換が必要である。これからの漁業者・消費者は、海洋に生息する生物は全て沿岸域の藻場や干潟に依存していることを理解し、自分の漁獲を支え続けるために、藻場や干潟をどれだけ大切にしなければならないかを学び、そのための費用負担も覚悟しなければならない。そして、このようなことが、公開で議論され始めると、公共予算はもっと実質的な藻場や干潟再生に向かうにちがいない。

これまで、当協会は「コンブ養殖の天然藻場再生効果」を立証し、「持続可能な海の森づくり」に対応できる6次産業化や「道の駅」等での直販システム効果を証明してきた。

しかしながら、最近の地球温暖化の影響もあり、海藻を取り巻く環境は大きく変わり、モノカルチャー(単一種依存)のリスクは 非常に大きくなっており、複合養殖モデルの提示が緊急の課題となっている。

- 海藻類を主とした生物資源を通じた環境教育の提言・解説書の刊行と普及

再生可能資源である「海の森」は光合成の生産物であり、持続的な養殖を行えばCO2を固定して育つので、循環系を構築できます。生物資源の教育は、新たなライフスタイル観を有する国民を育て、そうした分野で活躍する人材を生み出し、あらゆる面で有限性を見せている地球と人類を救うことに繋がると確信します。

生物資源の生産と地球環境の関係を光合成、酸化と還元の循環により成り立っていることを易しく解説する冊子を作成し、先入観のない初等教育の糧とする。

- 環境保全型複合エコ養殖モデル実験:レビュー・実行・選択・ 普及

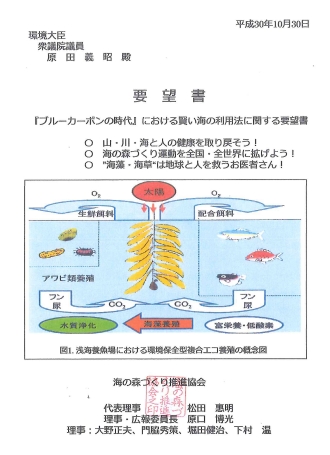

複合養殖とは、給餌養魚に伴う残餌や糞尿を利用して、海藻類や底生生物を共に養殖する形態のことです。魚類、海藻類、貝類、ナマコなどを複合的に混合養殖することで、有機資源をリサイクルする複合エコ養殖、つまりEcologicalでEconomyな養殖を実現することが可能である。

例:ブリ、タイ。マグロなどの網生け簀養殖場や養魚場で、周年海藻類を栽培すると、海藻は養殖魚の排泄物中の窒素・燐等の栄養塩や炭酸ガスを吸収して成長し、酸素を排泄する。同時に、他の養殖魚介類は、酸素も餌も水質環境も豊かな環境の中で成長する。ウニ、アワビ等の排泄物は同一せき籠内で養殖するナマコに摂餌させる。栽培される養殖海藻(アオサ、ワカメ、コンブなど)はアワビ、ウニ、アイゴなど草食性養殖対象 種の生餌・塩蔵餌・乾燥餌として物質循環(リサイクル)させ、ゼロエミッション養殖を目指す。浅海給餌養魚場における持続的養殖生産を確保する水質保全指標として「動物(養魚F)/植物(海藻S)比が重要な管理指標になる。

日本における食糧産業特に、養殖産業の人づくり・食づくりの中で、本件は小中学校生の初等教育に対する環境保全教育と体験学習に取り入れたい。(図1参照)

|

(▲図1) (▲図1) |

- 環境保全型複合エコ養殖モデルを使った「海の森づくり」初等教育の実践

海の森づくり推進協会は、「生態系を大切にしたコンブなどの大型海藻による海の森づくり」によって、磯焼けを防ぎ、いろいろな生物が産卵し、子供が育つ「海のゆりかご」となる「藻場」を回復させて水質を浄化することで、沿岸域の環境を改善し保全して、さらに、食糧となる魚介類の増養殖を図ることを目的としている。沿岸域の「環境教育」と水産物自給の「食糧教育」の両眼から、小中学生の初等科環境教育に対して、循環社会と環境保全の仕組みを理解し学ぶために必要な公開セミナーや体験学習の「現場と機会」を提供でき、初等教育の環境と食育の人づくりに貢献できる唯一の全国組織ネットです。当協会は「海の森づくり」初等教育を提案いたします。

- 森林環境税の活用:「海の森づくり」

森林環境税導入後の企画が重要である。国会で通過すれば1000円/人の新たな税金が課せられることになる。これは目的税として使われるから森林保護、整備に係る広い事業に使われるものと思われる。そこで、山と海とを関連つけ、海の森にも使えるようにすることを提案する。海藻の役割は、以前私がシンポジウムでお話ししたように、水質環境浄化、CO2吸収、各種エネルギー、工業用品原料、医薬品原料等々、木のみや 山菜を含めると食料まで、森林が果たす役割とほぼ一緒である。解釈を海の森にまで広げ、持続可能なシステムを提案し地球環境に貢献することを訴え、海藻を作っても環境税が使えるようにする仕組みを提案したい。具体的な仕組みについてはいくつかある。

- 海洋牧場・複合養殖の推進

「地球温暖化は今後も続くとすると南方種の北上は避けられない。魚にとっては海藻であれば南方種であれ、北方種であれ、問題はないとされている。とすると、北方種の磯焼けも南方種の導入で矯正できる可能性もある。最近は、南方種のアカモクも北方でも見られている。「地球温暖化対策として「海藻を増やすこと、海藻食の熱帯性の魚介類を捕る施策あるいはそのような魚介類を利用する施策、複合養殖の推進」が重要であるが、それはこれからの課題である。

- 日本の水産資源倍増計画(2001.東京水産振興会「水産振興」第400号:日本の水産資源を倍増するために―コンブは地球を救う―)に対する調査費

(宝の海へ向けた要望:日本沿岸は活用次第で宝の海と化すので、その視点から「日本の水産資源倍増計画」をレビューする。)

◆目的:海中林養増殖の全国展開による日本の水産資源倍増のための海中林造成の基礎研究と地球温暖化対策並びに海藻利用の基礎研究を行う。

◆具体的内容:①養殖施設の安定性とコスト ②地球温暖化対策 ③生産物の利活用 ④第1次計画(5か年)案の策定

|

(位下省略)

|